【大卒就職率98%】この数字って喜んで良いの?←部員不足で全員レギュラーになっただけという話ですよね?など反応を集めてみた!

スポンサーリンク

今回、取り上げる話題はこちら…

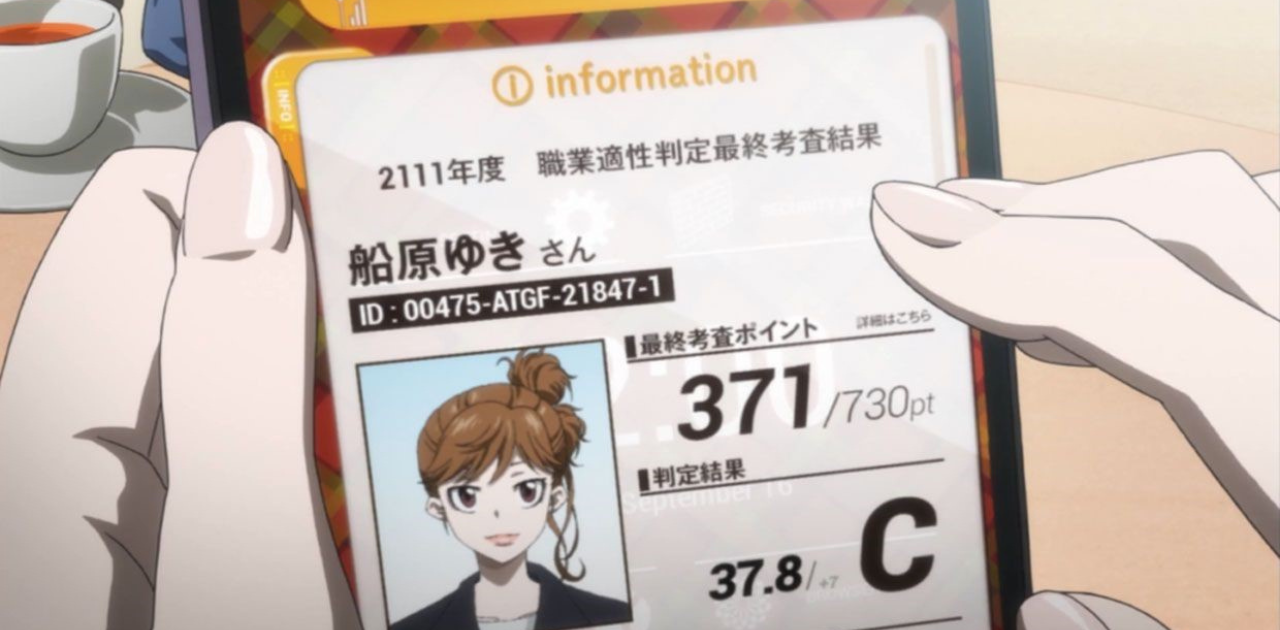

厚生労働省と文部科学省は23日、今年3月に卒業した大学生の就職率が4月1日時点で98.0%だったと発表した。2024年卒の98.1%に次ぎ、18年卒、20年卒と並ぶ過去2番目の高水準。コロナ禍からの経済回復と人手不足を背景に、学生優位の「売り手市場」が続いている。

ニュースサイトより

大卒就職率が“過去最高の98%”というニュース、一見すると「よかった!明るい話題だ」と思えますよね。

でも「これって“部員不足で全員レギュラー”と同じじゃない?」といった皮肉まじりの声や不安もあるかなと。

実際、「就職できたけど、自分が“選ばれた”という実感が持てない」

「誰でもいいから採ってるだけなんじゃ…」と感じてしまう若者も多いようです。

今回は、そんな“就職率の高さ”の裏にある違和感についての反応をまとめてみました!

スポンサーリンク

今回の話題への反応は…

入社してしばらく経って思ったんですけど、たぶんこの会社、椅子取りゲームの“椅子の数=参加者の数”だったんだと思う。

誰も落ちない就活って、いわば“座れなかったら奇跡”くらいの状態で、それで得たポジションって、どうしても“勝ち取った感”が薄くなる。

昔の上司が「俺の頃は入社倍率100倍だった」って話してたけど、そりゃ熱量も責任感も違って当然だよな、って思った。

新卒での就職率が高くなって、「就職しやすくなったのはいいことだね」って言われるけど、その分、“辞めるのも当たり前”って空気も強くなってる気がする。

採用側も「3年以内に何人辞めるか」で見積もってるみたいで、せっかく入っても“戦力になる前提”じゃない扱いをされることもあった。

転職しやすいのはありがたいけど、「入っても育ててもらえない」「会社も育てる気がない」って状態が当たり前になったら、結局、苦労するのは“次の若者たち”なんじゃないかって、ちょっと心配になる。

就職率が高いのはありがたいけど、就職活動の苦労を語りがちな先輩世代に、ちょっと気を遣うようになった。

「俺らの時は倍率100倍だった」とか、「今は誰でも就職できるしな」みたいな空気を出されると、こっちはこっちで頑張ってるつもりでも、“質が落ちた”って言われそうで怖い。

来年就職する友達も、「就職率高すぎると“甘やかされた世代”扱いされそうで嫌だ」って言ってた。数字がいいことって、時に“勝手な印象”の材料にもされるんだなって思う。

僕が就職した頃は、100人の応募で1人通るような時代だった。確かに、それだけに“選ばれた感”は強かったし、周囲からも評価された。

でも、落ちた99人もちゃんと生きていかないといけないわけで、誰もが“就職できなきゃ終わり”って空気の中で、傷ついた人も多かった。

今は就職率が高くて、「質が落ちた」とか言う人もいるけど、僕は全員レギュラーのチームで一緒に成長していく形も、決して悪くないと思う。

下手でもいい。昨日より今日、今日より明日って、少しずつでも上手くなれるなら、それは立派なキャリアのスタートなんじゃないかな。

最近の就職率の高さについて「全員レギュラーじゃ勝てないよ」って言う声もあるけど、別に全員がエースで4番じゃなくてもいいと思ってる。

どんな会社にも、いろんな役割があって、表に出るタイプの人もいれば、地味に支える人もいる。高倍率で勝ち抜いてきた人がいる一方で、少子化で“間に合ってしまった”だけの人もいるかもしれない。

でも会社って、そういう“いろんな立場の人”がうまく回って初めて成り立つ場所だから、レギュラーが多いチームだって、ちゃんと戦えると思うんだよね。

就職できたのはありがたいし、希望してた業界に入れたことも嬉しい。でも同時に、先のことを考えると、少し引っかかる。会社説明会のときに「女性も長く働けますよ」って言われたけど、実際には産休育休を取った先輩の話はほとんど聞こえてこない。

それどころか、「現場に戻っても時短でポジション外れる」「復帰後は責任ある仕事から外される」って噂ばかりが回ってくる。就職率は高いけど、“この先”まで安心できる社会かどうかは、別の話だと思う。

最新記事もまとめて紹介します!